¿Qué se pinta cuando se vive entre muros, migraciones forzadas y balas perdidas?

Por: Guadalupe Hernández Herrera.

"Arte fronterizo... Aquí no hay Frida que aguante”

“La frontera no es un lugar, es una herida.”

- Gloria Anzaldúa

En el norte de México, el arte no es un lujo, es una necesidad. En ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa o Nogales, la creación artística no florece entre galerías climatizadas, sino entre escombros, casas abandonadas, zonas militarizadas y puentes fronterizos saturados.

Aquí el arte se hace con prisa, con furia, con duelo. Aquí se crea con las manos manchadas por el polvo del muro y la memoria de los desaparecidos.

Mientras la narrativa oficial insiste en mostrar a la frontera como un espacio de desarrollo industrial o turístico, los artistas del norte conocen otra cara: la del despojo, la violencia estructural y la identidad desgarrada. Y no se quedan callados. Sus obras —murales, performances, instalaciones, cuerpos en resistencia— hablan por los que han sido silenciados. El arte en la frontera no decora: interrumpe.

En Tijuana, el muro fronterizo se ha convertido en una galería espontánea de gritos visuales. Colectivos como “Enclave Fronterizo” o artistas como Lizbeth De La Cruz han utilizado la valla para proyectar nombres de migrantes deportados, retratos de personas desaparecidas o frases contundentes como: “Aquí murió el sueño americano”. “El muro es nuestro lienzo más triste”, dice Marco Rascón, artista visual de Ciudad Juárez. “Pero también es el que más ojos ve. Lo que pintamos ahí lo leen en ambos lados. Y eso ya es una victoria simbólica”.

En Reynosa, el colectivo “La Línea Incomoda” realiza performance en plena vía pública, interrumpiendo el tráfico con acciones que mezclan teatro, protesta y duelo. Una de sus piezas más virales fue “Body Bags”, donde simularon un funeral con bolsas negras y carteles de feminicidios no resueltos. En este sentido, el espacio urbano se convierte en campo de batalla estética. El arte fronterizo no solo ocupa el territorio: lo desafía.

En Ciudad Juárez, la fotógrafa Alejandra Aragón documenta los cambios en la arquitectura informal, los vacíos urbanos tras la violencia, y los rostros de una juventud marcada por el narco y el ejército. La migración, en este contexto, ya no es solo un fenómeno social: es materia prima artística. La pregunta no es si el arte puede salvar algo en la frontera; la pregunta es por qué el Estado y el mercado han decidido abandonarlo. Mientras los presupuestos culturales seconcentran en las capitales, los artistas del norte sobreviven gracias a autogestión, becas cruzadas o colaboraciones con colectivos en Estados Unidos... Y sin embargo, siguen creando.

Porque en el norte, el arte no se hace para ganar premios. Se hace para no volverse loco, para denunciar, para acompañar a los que lloran, para recordar a los que ya no están. Es un arte que no cabe en museos, pero que rebasa los muros. Es un arte que incomoda, que duele, que enciende. Como dijo una vez la artista sonora Regina José Galindo, “el arte no cura, pero puede doler más que la herida”. En la frontera, ese dolor es lenguaje, se vuelve simbolico... Y también es rebelión y resistencia.

Mientras en el centro reparten becas y medallas, en la frontera los artistas pintan con cenizas, filman con miedo y escriben con rabia. ¿De qué sirve un país que presume cultura si deja morir su creación más valiente en los márgenes más violentos? En México, la cultura tiene código postal. El arte reconocido, financiado y difundido nace, casi siempre, en el centro: en la Ciudad de México, en sus instituciones, sus museos de mármol y sus circuitos de élite. Ahí se reparten las becas, se dictan las tendencias y se deciden los nombres que serán recordados.

El resto —el sur, el norte, las periferias— apenas si son invitados al banquete cultural, y muchas veces ni eso.

En la frontera norte, sin embargo, el arte no ha muerto. Ha aprendido a sobrevivir como el migrante, como el jornalero, como la madre buscadora: sin respaldo, sin recursos, con los dientes apretados. Se crea con lo que hay —madera quemada, lonas usadas, pintura reciclada, cuerpos disponibles— y lo que no hay se inventa. Aquí no hay lujos, pero hay urgencia. Aquí el arte no se enmarca, se grita.

La paradoja es brutal: mientras en el centro del país se celebran exposiciones conceptuales en museos climatizados, en la frontera los artistas documentan feminicidios, desapariciones, migraciones forzadas y la brutalidad del Estado. Pero esos discursos rara vez son incluidos en el canon. Pareciera que el arte fronterizo incomoda demasiado como para ser financiado, y duele demasiado como para ser celebrado. La pregunta ya no es por qué el arte fronterizo está ausente en las políticas culturales nacionales. La pregunta es más real: ¿a quién le conviene que no exista?

![[Los tiros de mina de Aquiles Serdán]](/__export/sites/laopcion/img/2025/11/02/BJyumqSo8ODURZnG.jpg?v=3)

[Los tiros de mina de Aquiles Serdán]

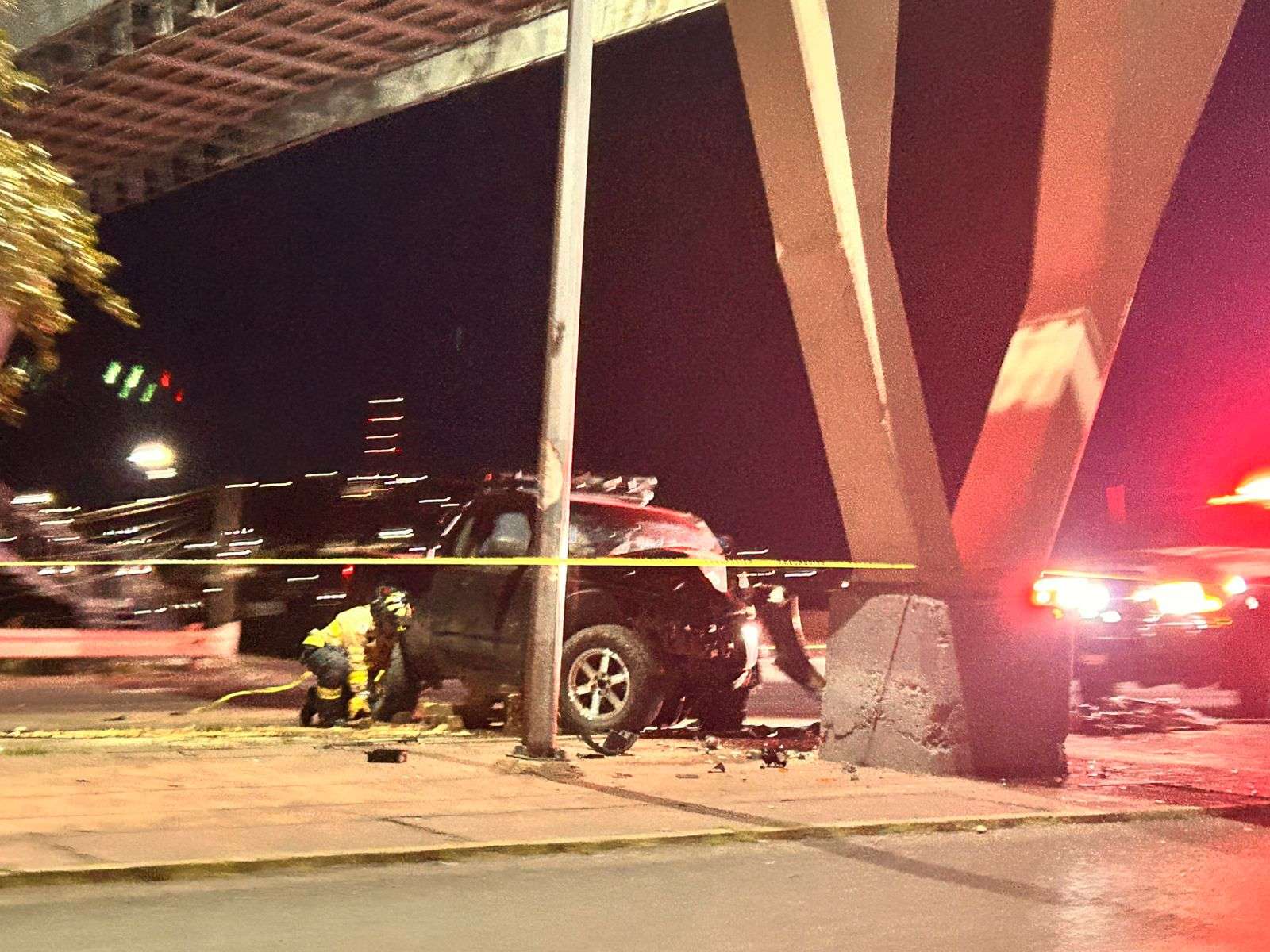

Nuevamente fueron halladas personas asesinadas en los abandonados tiros de mina del municipio de Aquiles Serdán, en la misma zona donde en años anteriores encontraron más cadáveres.

Al iniciar la búsqueda ayer, luego de una denuncia anónima, para empezar encontraron y extrajeron cuatro cuerpos de un tiro de mina de 110 metros, en el lugar conocido como la Cueva Del Diablo, cerca de la en la mina del poblado de Santo Domingo.

Dicen que la búsqueda en ese tiro va a continuar, porque al parecer hay más cuerpos.

En años anteriores, el 2019, en otro tiro fueron localizados tres cuerpos y el año 2022 en otro punto encontraron a otras 12 personas sin vida, 9 hombres y 3 mujeres.

Se comenta que esa zona donde fueron hallados los asesinados está bajo el dominio del supuesto líder criminal apodado “El Topo”, jefe del llamado “Señor de la V” quien está detenido.

THE REVENGE OF ALICE COOPER. (2025) RESEÑA

Por: Chamuco González

Contrario a la creencia popular, Alice Cooper fue una banda y no un proyecto solista, como lo conocemos hoy en día.

Su formación se remonta al año de 1964, cuando Vincent Furnier y Dennis Dunaway, dos mozuelos amantes del arte poco convencional -en especial del surrealismo-, sin la más mínima noción musical, deciden formar una banda de rock después de ver el fenómeno que causó la Beatlemanía en los Estados Unidos.

Vincent sería el vocalista y Denis el bajista. Reclutaron a Glen Buxton como guitarrista principal, y sumaron al proyecto a Michael Bruce como guitarra rítmica, y a Neal Smith en los tambores.

Publicaron Pretties for You (1969), Easy Action (1970), Love it to Death (1971), Killer (1971), School´s Out (1972), Billion Dolla Babies (1972) y su último álbum, Muscle of Love (1973), producciones que los catapultaron hasta lo más alto del firmamento, trayendo consigo plata, mucha plata, pero también estragos causados por los excesos y la difícil vida de sexo, drogas y rocanrol que toda estrella de rock, que se jacte de serlo, debe seguir de manera religiosa y con disciplina franciscana.

Hedonistas por convicción y nihilistas por consecuencia, con el paso del tiempo sus integrantes fueron perdiendo interés en el grupo, hasta llegar al punto de su desintegración, la cuas se llevó en buenos terminos.

Vincent Furnier, su vocalista, al verse solo, no tuvo más remedio que buscar músicos con quienes seguir adelante, y tuvo a bien, en el año de 1975, cambiar legalmente su nombre a Alice Cooper.

En esta nueva etapa como solista debuta con el magistral álbum conceptual Welcome to my Nigthmare, uno de los mejores discos de rock de toda la historia.

Pasarían 52 años y 23 álbumes en estudio como solista, para que volviera a reunirse la formación original –salvo Glen Buxton, que falleciera en 1997, pero que con el uso de la tecnología lograron insertar algunas de sus guitarras grabadas previamente en este álbum-, y publicar esta nueva entrega.

Fue el 25 de julio de este año cuando fue publicado The Revenge of Alice Cooper bajo la producción nuevamente de Bob Ezrin, quién fuera una pieza clave para llevar a la banda, de ser unos músicos estrambóticos con ideas delirantes, a estrellas de rock consolidadas.

De entrada, la portada del disco es inmejorable. Al más puro estilo de los carteles cinematográficos de películas de horror de los años cuarenta, el nombre del álbum es coronado por el de cada uno de los integrantes de la banda. Muy ad hoc con la temática que envuelve al personaje y a la banda en general.

El trabajo da inició con Black Mamba una de las mejores canciones que la banda –y que Cooper como solista-, haya grabado en toda su carrera. Con la colaboración del legendario guitarrista de The Doors, Robby Krieger, la pieza da inicio con unas lúgubres atmosferas emanadas del bajo de Denis y las guitarra de Buxton y de Krieger, que sirven como preludio para dar inicio a una obra maestra que bien pudo haber sido incluida en cualquiera de las producciones de la Alice Cooper Band, o inclusive, en el Welcome to My Nigthmare –su primer maqueta como solista-, sin que se notase algún cambio en el sonido o en la mística de la banda, a pesar de haber sido grabada, y aparentemente compuesta, 52 años después.

Sin lugar a dudas es una de las mejores canciones de toda la carrera de Alice Cooper, como banda y como solista.

Vaya producción de Bob Ezrin en Up All Nigth, una canción cuyo esqueleto compositivo podría ser hard rock clásico, pero que Ezrin adereza con unos riffs puramente alternativos de los años noventa con unos coros muy al estilo de los años sesentas, particularmente del subgénero Bubble Gum Rock. Un ejercicio de yuxtaposición musical donde se obtiene como resultado, una pieza fuera de lo común y muy bien lograda.

Kill The Flies por su parte, redonda, bien armada. Ezrin sigue usando coros sesenteros, pero le imprime ciertas atmosferas de terror. Hay que escucharla algunas veces para apreciarla debidamente, muy bien hecha.

One Nigth Stand, Post Punk que recuerda mucho Bauhaus a Joy Division y un poco, a lo lejos, a los subvaluados The Stooges. En momentos, la voz de Alice es irreconocible al cantar de una forma muy distinta a como lo conocemos. Chulada.

Blood on the Sun. Una barbaridad. Una pieza de Ópera Rock magistral, que sin lugar a dudas, se cuela entre las mejores de toda la carrera de Alice. Una obra de arte de principio a fin. Crap That Gets in the Way. Muy bien lograda, aunque hay partes con mucho ADN de The Kinks. Famous Face suena más a un hard rock ochentero, suena a la época de finales de los ochentas de Alice, muy al sonido de finales de los ochentas. Money Screams Punk Glam de alta manufactura donde Ezrin vuelve a hacer uso de coros típicos de Bubblegum rock de los años 60s. Muy bien lograda.

What a Syd. Glam rock puro que recuerda a Iggy Pop, a ciertas cosas de Lou Reed y que, al menos a mí, si me gustó mucho. Intergalactic Vagabound Blues. Es un Boogie-blues que en momentos recuerda a Three Souls in My Mind, y en el que Alice, vuelve a tomar la harmónica y Denis nos obsequia una catedra de bajo. What Happened. Banjos, piano, tiene una base rocanrolera. Cumple, pero de alguna forma creo que sale sobrando en el álbum. I Aint Done wrong, unos wha-whas pacheconoes dan inicio a un blucesito bien armado y que cierra la obra entre armónicas. Qué bien tocan estos señores, madre mía!

See you on the other side. Una power ballad muy al estilo de Alice en su etapa de finales de los años ochenta y mediados de los noventa. Muy buena pero creo que fuera de lugar en un disco cuya intención, según entiendo, es la de la etapa de la Alice Cooper Band y no en su trabajo como solista.

Este inesperado, y contra todo pronóstico regreso, representa una bocanada de oxígeno en una escena musical marcada por la falta de propuestas artísticas, el uso del auto-tune y la estupidez como premisa, donde la banda da muestra de estar a la altura de cualquiera de sus producciones anteriores y Bob Ezrin, una vez más, da muestra de su genialidad al conseguir una producción con el sonido inconfundible de los años setentas, pero con un enfoque actual en la producción, que le da frescura al conseguir un acabado moderno. Larga vida a Alice Cooper!

8.5/10

UN IDIOTA LLAMADO ROGER WATERS

Por: El Chamuco González

No quise dejar pasar por alto las últimas 2 declaraciones, (muy desafortunadas y reveladoras, por cierto), del otrora co-fundador y líder de Pink Floyd, Roger Waters. Solo en de esta semana, a Don Rogelio se le ocurrió, primero, salir a defender con una vehemencia que raya en lo ridículo, y una ignorancia que escandaliza, al narco-dictador-asesino de Nicolás Maduro. Según Rogelio, el cártel de los soles, el tren de Aragua y otras linduras más, son solo un montaje creado por Estados Unidos para apoderarse de los dinosaurios en forma líquida de Venezuela. Hace un llamado a los “hermanos y hermanas Venezolan@s”, a resistir y mantener el legado bolivariano y la memoria intocada del simio de Hugo Chávez. Por Dios y la santa virgen!!

Activista de ocasión, este idiota, al defender (desde la comodidad de su mansión y la seguridad que le brinda su fortuna de más de 310 millones de dólares) a un asesino que lidera un narco-estado, se burla de todo un país sumido en una crisis humanitaria sin precedentes, lo que me parece no solo estúpido, sino hasta de cierta forma, siniestro y criminal. Porque no deja sus palacios y se va a Caracas a defender, como causa de vida, la causa bolivariana? Maldito criminal.

Este viejo decrepito no es otra cosa que un pícaro burguesillo, su lengua es de izquierda y su cartera de derecha. Pareciera a alguno de esos religiosillos que comen santos y escupen demonios.

Pues bien, todavía no terminaba de enfriarse el cuerpo de Ozzy Osbourne, cuando este imbécil, víctima de incontinencia verbal y diarrea mental, un par de días después de apoyar al simio de Nicolás Maduro, se burló y se expresó de la manera más irrespetuosa, injusta y cobarde, tanto del Príncipe de las Tinieblas, como de Black Sabbath, en una entrevista concedida al medio Independent Ink. Fuera de lugar, poco humano, muy ofensivo y de muy mal gusto.

Nada tardó el hijo del Príncipe, Jack Osbourne, en salir a defender la horna de su padre y mandó, como todo hijo debía hacerlo, a “mingar a su chadre” a Rogelio. Eres buen chico, Jack.

Siempre me ha desconcertado la razón por la cual a algunos artistas les da por hacerle al “activista”, por no decirlo de otra forma. Que paso con U2? Desde el momento en el que al mamón de su cantante (un tipo petulante llamado Bono que utiliza unas insoportables gafas amarillas), le dio por hacerle al activista, su carrera se vino abajo, al igual que la de sus compañeros. Pero que chistoso, no? Colabora con organizaciones no gubernamentales en programas de lucha contra el hambre en África, y a pesar de tener una fortuna que asciende a los 700 millones de dólares, no aporta un solo centavo para combatirla de verdad, no solamente de saliva.

Algo similar pasa con este idiota, quién a falta de una nueva propuesta artística trascendente, como las que tuvo en un lejanísimo pasado, su ego y su necesidad insaciable de atención, lo llevan a cometer este tipo de yerros. Ya siéntese señora, dice el meme. Para algunos, estas líneas podrán ser irrespetuosas, para otras, incendiarias y para unos más, justas. Sea cual sea, a mi me tiene sin cuidado lo que piensen. Yo aquí escribo lo que pienso, y siempre he creído que el artista debe hacer arte sin más. Hágase político si quiere, hágase activista si le da la gana, o artista si se le hinchan las amígdalas, pero no mezcle las cosas porque el público piensa de las formas más diversas inimaginables y lo único que consigue es mancillar su arte y perder adeptos.

Roger Waters tiene una carrera como pocas en el mundo del rock. Soy amante de la música de Pink Floyd, pero no adorador de ídolos de barro. Disfruto muchísimo de obras como Piper of Gates of Down, Meddle, Obscured by Clouds, Dark Side Of The Moon, pero de ahí para acá, poco, muy poco, es lo que ha aportado. Amused to Death y Radio Kaos son buenas obras. El experimental Music From the Body me parece muy interesante, pero… De eso ya pasaron más de 35 años y el señor nomás no sale del ultra-achicharrado The Wall en sus conciertos. Ya chole con The Wall. Tuvo el atrevimiento de componer una ópera basada en la Revolución Francesa, llamado Ca Ira, y como amante de la Ópera, puedo afirmar que es una obra coral, sosa, larga y sin mayor aporte.

El rockersillo de medio cachete debe ser cauto y saber distinguir al artista de la persona, y no venerar ídolos de barro. Sin ser psicólogo o psiquiatra, creo que las capacidades cognitivas de Rogelio están intocadas a pesar de tener 80 años de edad. No creo que sea demencia senil o algo similar, ya que se ve muy lúcido, más bien es una envidia que lo corroe de ver como el mundo entero lloró por la partida de Ozzy Osbourne, cuando a él, día a día, el mundo mismo lo va olvidando más y más. Y respecto de su apoyo a Nicolás Maduro y su “causa”, una muestra clara de que es un perfecto imbécil.

La Foto

Por azares del destino, me tocó recibir en un hangar privado del Aeropuerto Internacional de Toluca, el vuelo privado en el que arribó a Roger Waters a México, un día antes de su concierto. Lo recibimos 3 personas sobre la plataforma de la escalinata dispuesta para descender del avión.

Después de abrirse la puerta de la aeronave, (nueva, enorme y muy lujosa, por lo que alcancé a ver), descendió una mujer mayor acompañada de una adolecente. A los pocos segundos, asomó su cara una sobrecargo de apariencia hindú y dio paso a que apareciera Rogelio. Después de saludarle, y antes de bajar por la escalinata, me percaté que estaba desorientado, acabado de despertar. Le pedí que me firmara 3 portadas de vinilos. Los elegidos fueron el Oscured by Clouds, Ummagumma y The Wall. Los firmó de buena gana, o eso percibí. Aprovechando el momento, le pregunté si le incomodaba que me tomara una fotografía con él (realmente fueron 2), y al acceder a mi petición, al acercarme, me llamó la atención que la fragancia que expedía Don Rogelio no era la más agradable. Pareciera que no se había bañado en varios días. Eran casi la una de la mañana y hacía frio. Al bajar las escalinatas, antes de entrar a una de las Suburbans, Rogelio le reclamó a la sobrecargo, de forma muy grosera, y con malas palabras, el hecho de no haber sido despertado 20 minutos antes del aterrizaje y no después del mismo, lo que me dejó muy mal sabor de boca, tanto a mí, como a las pocas personas que pudimos atestiguarlo. Ahora comprendo perfectamente porque Gilmour, Manson, y Wright lo mandaron al carajo. Por mamón y por ególatra. Che viejillo bolsas meadas…

Nota Aclaratoria

En alguna ocasión, al mostrarle a mi mujer las fotos que me he tomado con bandas legendarias de rockandroll (más de 40), así como las anécdotas de los encuentros, me comentó que le parecía algo de mal gusto tomarse fotos con los artistas. Eso me hizo sentir mal de una forma u otra, pues quizá tenga razón. Sin embargo, aquellos que somos coleccionistas de vinilos o de memorabilia relacionada con el maravilloso y fascinante mundo del rock, sabemos que un disco firmado puede llegar a valer más de 100 veces o más, que uno sin firmar. Y no existe mejor certificado de autenticidad, que una fotografía, y si en la misma se observan los artículos firmados, mejor.

Nunca he vendido, ni venderé jamás, ninguno de las portadas o backstages que me han firmado, son mi pequeño tesoro. Lo que si he hecho, es el intercambiar. Al igual que los niños de 12 años intercambiaban tazos, también los niños de 50 años, intercambiamos, pero discos. En mi caso jamás en la vida he idolatrado a nada ni a nadie, ni terrenal ni celestial, y no hay mejor muestra de ello que este artículo.

P.D. Another Brick in The Wall me parece insoportable.

Comentarios: [email protected]

Agur

CORROSION OF CONFORMITY. Próximo concierto en el Paso

Por: Chamuco

Con 42 años de carrera artística al lomo, recios, necios y aguerridos, Corrosion of Conformity es una banda que ha dejado una huella indeleble e innegable en la historia de la música.

En su largo andar, evolucionaron del más crudo hardcore-punk al Crossover-Trash Metal (quienes junto a D.R.I. crearon el género), para posteriormente ir mutando al Metal Alternativo, Sludge-Metal, Stoner Metal y terminar en algo inclasificable, de mucha riqueza artística que amalgama todo lo anterior, con una buena dosis de Black Sabbath y rock sureño de buena cepa.

Desconocida por muchos, la banda nació con un adn muy peculiar, diferente a la gran mayoría de las bandas.

Gozan de esa bella cualidad estoica que pocas bandas pueden jactarse de tener: Rompen el molde con el cual están diseñadas la gran mayoría de los grupos. Su propuesta no va dirigida a las masas, no fue pensada para el rockersillo de medio cachete.

Por increíble que parezca, aún existen, por fortuna, artistas que no están dispuestos a sacrificar su arte a cambio del éxito comercial. Por citar ejemplos, aunque disímbolos, tenemos a Voivod, Fantômas, o Sleep, entre algunos otros.

Los aferrados de Corrosion, no han gozado, ni gozarán, de fama ni de fortuna. Sin embargo, su propuesta artística, a pesar de transitar por una profunda metamorfosis, permanece pura, inmaculada. Y eso se admira, se respeta, y principalmente, se disfruta.

Actualmente se conforman por el gran Peepper Keenan en las vocales y guitarra, Jason Petersson en la batería, Bobbie Landgraf en el bajo y Woody Weatherman en guitarra.

A lo largo de su trayectoria, han publicado 10 álbumes de estudio, donde su desarrollo musical va develándose ante el escucha como cambiante y continuo.

De su basta discografía, destaca Blind (1991), álbum que se aleja del sonido Hardcore-Punk/Crossover-Trash Metal de sus primeros 2 discos, para explorar nuevos horizontes con elementos de Sludge y Stoner Metal. “These Shrouded Temples”, “Damned For Alll Time” y “Buried”, sobresalen de este gran trabajo. Ahí le va el enlace por si le apetece escucharlo:

https://youtube.com/playlist?list=PL4B651E973B24129C&si=eEuPsWvt_JhZGwpH

De igual forma, Deliverance (1994), su siguiente maqueta, continua con ese proceso evolutivo, lo que resulta en una obra que decide despojarse completamente de sus raíces para adentrarse en algo más lento, más pesado. Stoner Metal de alta manufactura. Sin duda, uno de los referentes del género.

Cuenta con texturas que recuerdan a ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, o .38 Special. Aunque todo el disco es una joya, destacan “Albatros” y “Clean my Wounds”. Ahí le va este otro, píquele:

https://youtube.com/playlist?list=PLFC5A02B39E35CC19&si=-KGkmEKX0NIcs1ga

Como dato al margen, es importante mencionar que Peepper Keennan, formó, junto a Phil Anselmo de Pantera, el super grupo Down. Así mismo, la amistad de Keennan con James Hetfield, se ha vista reflejada en la colaboración de Peeper con Metallica en el cover de Lynard Skynard “Tusdays Gones”, y a su vez, James Hetfield en “Man or Ash” del álbum Wiseblood de Corrosion of Conformity.

Pues bien, para aquellos que tengan planeado ir a comprar calzones al Ross, Corrosion of Conformity podría ser una excelente opción si quiere escuchar una banda legendaria, que, sin tanta fama, ni tanto rollo, nos enseñan como se hace rock del bueno.

CORROSION OF CONFORMITY

21 de octubre de 2025

Roadhouse Bar and Grill

9828 Montana Ave El Paso, Tx 79925

Mayores de 18 años

7:00 pm

Tickets: 30 dólares

Tool. Lateralus (2001)

La obra matemática de Tool.

Por: Chamuco

1.- Intro

Para poder abordar correctamente este álbum, es preciso, antes que nada, dar un poco de contexto a manera de introducción. Solo así, será posible comprender, dimensionar, y disfrutar, principalmente, esta obra de arte.

Hay álbumes que marcaron un hito en la historia de la música. Ese tipo de álbumes (que no se ven muy a menudo), marcaron un antes, y un después. Influenciaron notoriamente a otras bandas y abrieron nuevos horizontes. Hoy hablaremos, aunque sea muy por encimita, de una de esas obras.

Sin embargo, antes de hacerlo, es necesario hacer la distinción entre lo que es un álbum “común”, y un álbum “conceptual”, ya que posiblemente alguno de mis 3 lectoras y/o lectores, desconocen de ello y abría que empezar por ahí.

Un álbum “común”, es aquel que se compone de varios temas que no tienen relación alguna entre sí, sea temática o musicalmente. Vaya, son aquellos que se conforman por piezas aisladas sin tener en común un hilo conductor y/o concepto cohesivo.

A su vez, un álbum conceptual, será aquel, en el que sus temas o canciones, están relacionadas temáticamente entre sí, generando con ello, una obra conformada por todas las canciones que la componen, permitiendo así, un espectro más amplio, artísticamente hablando.

Al ser reproducidas en su totalidad, con una coherencia temática entre sí, permite al compositor crear historias más elaboradas, más completas y más descriptivas, obsequiando al escucha, una experiencia más completa, de aquella que pudiera obtener con la reproducción de un álbum convencional.

La invención de los discos conceptuales se la debemos a los 4 fabulosos, Los Beatles (quienes más podrían ser?), cuando el 26 de mayo de 1967, los monarcas tuvieron a bien publicar el inmortal Sergent Pepper Lonely Heart Club Band. Casi nada, jeje.

El álbum, narra la historia de una banda ficticia (¿su alter-ego?) que ofrece un concierto. Fue tal el impacto, (era lógico que sucediera), que, con el paso del tiempo, otros grupos elevaran sus pretensiones artísticas, y replicaron el modelo, logrando en la gran mayoría de los casos, obras maestras de la música.

Nacieron así, obras de gran calado, como Lamb Lies Down on Broadway de Genesis (1974), Trick as a Brick de Jethro Tull (1972), Operation Midcrime de Queensryche (1998), Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory de Dream Theater (1999), The Wall de Pink Floyd, 2112 de Rush, (que ya se reseñó en esta humilde columna), y Tommy (1975) de The Who, por citar solo algunos.

2.- Tool

La banda, que vio la luz en una California de principios de los noventas, convulsa, cambiante e incierta para la escena rockera, desde un inicio mostraba signos de que no encajar o sonar en la misma sintonía que las demás bandas de la escena. Tenían otra intención artística, no andaban en el mismo viaje. Sus coetáneos se decantaban más por el rock alternativo y el naciente grunge.

Tool desde un inicio, mostró tendencias más enfocadas al Art Rock y el Rock experimental.

Compuesta por un ex diseñador de interiores llamado Maynard James Keenan en la voz, un ocultista consumado llamado Dany Carey en los tambores (¿el mejor baterista del mundo actualmente?), el técnico de efectos especiales holliwoodense Adam Jones en la guitarra y Paul D´Amour, un bajista que ya se había forjado por aquellos entonces, un nombre como músico.

En ese lugar y en ese momento, (1990), la banda publicó su primer demo 72826, que en el teclado telefónico corresponde a la palabra Satán, lo que generó una enorme controversia, jajaja.

Undertow (1993), en el que, aunque se trata de un disco medio de rock alternativo, ya se desprenden ciertos matices de lo que en un futuro sería su sonido y estilo inconfundibles, único, con piezas como Prision Sex y Sober.

Para 1996, publican su segundo álbum titulado Aenima, y a partir de ahí, es cuando la banda llama la atención a nivel mundial. En esta nueva entrega, deja la banda en términos amistosos el bajista Paul D´Amour (actual bajista de otra bandota, Ministry), y toma su posición Justin Chancellor.

El álbum, no solamente fue el producto de la evolución y madurez de su propuesta artística, sino que sirvió, en una especie de metamorfosis musical, para fraguar lo que posteriormente se terminaríamos identificando como el “sonido Tool”, y por añadidura, la consolidación también, de un nuevo subgénero dentro del mágico mundo del metal, llamado Progressive Metal, el cual venía gestándose con bandas como Fates Warning, Dream Theater y Queensryche, sin embargo, este álbum lo llevó a otro nivel.

Después de 5 años de silencio tras la publicación de Aenima, el 18 de mayo de 2001, por fin vio la luz su siguiente trabajo. Lateralus. En términos de maternidad podríamos definirlo como parto con dolor. Me explico. Después de la salida de Aenima, la banda pasó por un periodo de oscuridad debido a problemas legales con su casa disquera, la infame Volcano Records, quienes los habían demandado por un supuesto incumplimiento de contrato.

Al mismo tiempo, un fulano llamado Ted Gardner, quién había fungido como manager de la banda, les había demandado de igual forma, pero por un supuesto falta de pago.

Los problemas no dejaban concentrarse a la banda en la composición de su nuevo material, y, por el contrario, les generaba muchísima frustración. Así, en esa vorágine de negatividad y de caos, es cuando por fin, sale a la luz...

Lateralus, cuyo título hace referencia al pensamiento lateral (una forma de resolver problemas de forma distinta a la convencional, haciendo uso de la creatividad en contraste con la forma lineal o convencional), representó no solamente una obra de arte monumental, sino que, a su vez, se trató de un suceso comercial sin precedentes, contra todo pronóstico, desbancando en la lista de Billboard a artistas de la talla de Madonna, Jay-Z, Eminem, entre muchos otros.

Alcanzó el puesto número 1 al vender más de medio millón de copias en menos de una semana, algo inusitado en una banda de metal progresivo.

A partir ese momento, los rockersillos de medio cachete, advirtieron que aquello no era un disco común. Estaban ante algo que no se ve a diario, algo monumental. Aparecieron hordas de fanáticos, que, fascinados por el halo de misterio que rodeaba a la banda desde sus inicios (no daban entrevistas y su comportamiento arriba del escenario era, por decir lo menos, enigmático), trataban de comprender y descifrar los enigmas ocultos, que, según ellos, había (¿o hay?), en sus canciones.

Como comentario al margen, hay que decir que, hoy en día, ALGUNOS de esos fanáticos (no solo los de Tool, sino del metal progresivo) son insoportables. Tienden a percibirse a sí mismos como intelectuales y no merecedores de música más simple, más terrenal. Creen haber alcanzado el nirvana en ese subgénero.

Llegué a escuchar de un amigo mío, (a quien le profesó cariño y respeto, y por lo mismo, no revelo su identidad), quien es amante del metal progresivo, referirse a este subgénero como “música inteligente, para gente inteligente”. ¡VAYA MAMARRACHADA, POR DIOS SANTO! JAJAJAJAJA.

En Lateralus, aparte de su majestuosidad musical, el arte visual es igualmente genial. Corrió a cargo del gran artista plástico Alex Gray, cuyas ilustraciones psicodélicas de la anatomía humana, sin piel, a musculo vil, alude, de alguna forma, a la conexión del ser humano entre su cuerpo, mente y alma, haciendo acentos en algunos de los chakras.

Representa, visualmente, y de manera magistral, el ADN del concepto del álbum: el crecimiento interior.

3.- Matemáticas al servicio del Arte

No es fácil, en tan poco espacio, ni con conocimientos matemáticos tan limitados como los míos (si no pude entenderle al libro de Baldor), poder explicar decentemente la parte matemática de la obra, pero al menos lo intentaré. A ver...

Los antiguos griegos, entre otros muchos aportes a la matemática, descubrieron que había un rectángulo, al cual, si trazaban en su interior un cuadro, quedaba un rectángulo más pequeño, el cual, a su vez, sorprendentemente tenía las mismas proporciones que el rectángulo original.

Descubrieron a su vez, que dicho rectángulo, tenía muchas aplicaciones, y representaba lo que llamaron la proporción áurea.

Pero, ¿qué es? Podríamos definirla como la representación matemática de la armonía, el balance y la belleza. ¿Su representación numérica? El número 1.61803, también conocido como el número de Dios.

En la naturaleza, está presente en todas las espirales de la naturaleza, la distribución de nuestra galaxia, en muchas de las proporciones y estructuras del cuerpo humano, las olas del mar, el número de pétalos de algunas flores, el número de espirales en las piñas de los pinos, etc, etc.

En la arquitectura, podemos citar las pirámides de Gyza en Egipto, la Catedral de Notre Dame en París, el Taj Majal de la India, entre otros casos.

En la pintura, la proporción áurea está presente en la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, El Nacimiento de Venus de Sandro Boticelli, etc.

En la música, por su parte, la encontramos en parte dela obra de Mozart, en la de Bach (Johann Sebastián, no el patarato de Sebastián, el ex-vocalista de Skid Row), así como en la del grandísimo compositor académico-avant-garde de origen húngaro, Béla Bartók (uno de mis compositores favoritos del siglo XX, por cierto). Y en más reciente data, en Lateralus de Tool.

En nuestra vida cotidiana, vemos ese rectángulo al que hacemos mención en las tarjetas de crédito o identificaciones, las maquinas hace-pendejos, también llamadas pantallas de televisión, por citar solo un par de ejemplos.

Pasarían pues, muchos años del descubrimiento de dicho rectángulo y de su aplicación en nuestra vida, para que, en la edad media, el matemático más reconocido de sus tiempos, un tal Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, inventara una fórmula matemática, conocida como la secuencia de Fibonacci, la cual es una serie de números, donde cada número, es la suma de sus dos anteriores, comenzando con el 0 y el 1. De tal forma, que la secuencia inicia de la siguiente manera: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ,24, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 897, 1597, etc, etc

Otro ejemplo, seria:

(0+1=1), (1+1=2), (1+2=3), (3+2=5), (5+3=8), etc, etc.

La banda, a pesar de que jamás hizo público el hecho de haber utilizado dicha fórmula en su proceso compositivo, los fanáticos, matemáticos muchos de ellos, lograron identificar muchos elementos o patrones que demuestran su aplicación en la totalidad de la obra, no solo en Lateralus como afirman erróneamente algunos.

El álbum inicia con el sonido de lo que parece ser el encendido de un proyector cinematográfico, como preludio para el viaje que estamos próximos a vivir. Vaya viaje. Al terminar el sonido del proyector, cuya duración es tan solo de unos segundos, da inicio...

1.- The Grudge. El álbum inicia con el sonido de lo que parece ser el encendido de un proyector cinematográfico, como preludio para el viaje que estamos próximos a vivir. Vaya viaje. Al terminar el sonido del proyector, cuya duración es tan solo de unos segundos, da inicio...

Cualquier rockersillo de medio cachete identifica a la banda desde el primer segundo.

Literalmente. Es inconfundible el sonido Tool. La letra trata de cómo nos afectan aquellas vivencias o recuerdos negativos, rencorosos, mostrándonos como única solución para poder seguir creciendo espiritualmente, es mediante el perdón y el cierre definitivo de todos aquellos círculos negativos.

El grito de Maynard, en la parte final de la canción, es desgarrador. Son 23 segundos de catarsis que transmite un dolor y una frustración profundamente conmovedora. La piel se nos pone chinita al escucharla, vaya.

A pesar de ser la primera pieza del álbum, se encuentra unida a la última canción, como veremos más adelante.

2.- Eon Blue Apocalypse. Es un interludio compuesto por Adam Jones en memoria de su mascota llamada Eon Blue, quién por aquellos ayeres, estiró la pata. Literalmente. Ad-hoc para dar pie a la siguiente pieza.

3.- The Patient. Lleva una fuerte carga emocional. Está inspirada en la madre de Keenan, quién durante más de 29 años estuvo postrada en una cama, víctima de una parálisis parcial ocasionada por un aneurisma cerebral.

La letra, es una alegoría vista desde la perspectiva de su madre, quién se cuestiona su martirio, animándose así misma a no rendirse, ser paciente y aguantar su dolor, con la esperanza de una futura recompensa divina, ya que quizá, ese era el destino que tenía Dios trazado para ella.

Una pieza fuerte, pesada (no solo musicalmente), emocional y muy conmovedora.

Este mismo tópico, el martirio de la madre de Maynard, Judith Marie Keenan, sería el alma del siguiente álbum de la banda, titulado 10,000 Days, haciendo referencia precisamente, al número de días que tuvo que estar postrada antes de morir).

4.- Mantra. Una pieza de música electroacústica, resultado de la grabación del sonido emitido por el gato de Maynard (mientras éste lo abraza), para posteriormente modificarlo mediante el uso de la tecnología.

5.- Schism. Como su nombre lo dice, habla de un cisma, una ruptura dentro un grupo de personas que pertenecen a una misma organización o agrupación. La falta de comunicación conlleva al quiebre, al final. Muchas personas lo malinterpretan al pensar que trata de la disolución de una pareja por falta de comunicación, sin embargo, lo anterior es completamente falso, ya que en realidad trata de la frustración y el dolor que representaron los problemas legales con su antigua casa disquera, Volcano Records. Quiere ver de qué trata más o menos el viaje de esta banda? No sea necio, píquele aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=MM62wjLrgmA&list=RDMM62wjLrgmA&start_radio=1

6.- Parabol. Una introducción hipnótica que da una base sonora para recibir la voz de Keenan, aderezada de atmósferas sonoras que incluyen el uso del Didgeridoo, un peculiar instrumento antiguo de origen australiano.

Por momentos, la atmosfera adquiere tintes de música árabe. Keenan canta acerca de la importancia humana como una fase intermedia del ser, antes de alcanzar un nivel superior de conciencia.

Transformación, crecimiento. Sirve de interludio perfecto para la siguiente pieza… ¡ufa marufa, que cosa!

7.- Parabola. Nos recuerda que el dolor, sea físico o emocional, no es más que una ilusión, y que la vida humana es solo una experiencia temporal antes de alcanzar otro plano superior. Nos invita a disfrutar de la oportunidad que nos brinda la vida de estar aquí, respirando. Vivos.

El video oficial, es dirigido por Adam Jones, quién ya tenía harta experiencia en stopmotion y artes visuales. Jones participó incluso, en la elaboración de efectos especiales en las películas Jurassic Park, Caza fantasmas, y algunas del fredicugar, entre muchas otras.

Píquele al enlace, querida lectora, apreciable lector, es toda una exquisitez audiovisual. Pura gozadera. Hágame caso. Ahí le va: https://www.youtube.com/watch?v=-_nQhGR0K8M&list=RD-_nQhGR0K8M&start_radio=1

8.-Ticks and Leeches. Desde el inicio del tema, se percibe con intensidad, la rabia y la frustración.

La letra describe, metafóricamente hablando, como se sintieron abusados por su entorno, primero su casa disquera y luego su antiguo manager.

Pocas veces es tocada en vivo debido a la dificultad y riesgo que representa el desgaste en las cuerdas vocales de Maynard. Uno de sus gritos cuales tiene casi un minuto de duración. Captura perfectamente el estado anímico de la banda en ese momento. ¿Musicalmente? Una salvajada.

Pareciera que Dany Carey tuviera un cerebro en cada una de sus extremidades. Una locura.

9.- Lateralus. Originalmente la llamaron 987. Su estructura musical, están basada en la espiral de Fibonacci. En el estribillo, se dan cambios de compases que pasan del 9/8, al 8/8 y al 7/8, respectivamente, dando como resultado 987, el decimosexto número de la secuencia de Fibonacci.

Las letras siguen la misma secuencia, ya que la métrica silábica de la misma, lleva ese mismo orden matemático. Primero, de manera ascendente:

Black (1)

Then (1)

White Are (2)

All i see (3)

In my Infancy (5)

Red and Yellow the come to be (8)

Reaching out to me (5)

Let´s me see(3)

Posteriormente, continúa bajo la misma directriz, pero de manera descendente:

As below so avoe and beyond I image (13)

Drawn beyond the lines of reason (8)

Push the envelope (5)

Watch it bend (3)

OJO: No se cuentan las palabras, sino las silabas dentro de las mismas.

Existe también un dato curioso que vale la pena comentar. La voz de Maynard, comienza justo en el minuto 1.37 segundos, lo que vendría a ser 1.618 minutos, también conocido como phi ó número áureo, mismo que mencionamos al principio de este artículo.

En la medida que avanza la secuencia, la proporción entre dos números consecutivos se acerca cada vez más al número áureo. Puedes incluso dividir cualquier numero de la secuencia de Fibonacci por el número anterior, y verás que el resultado se acerca siempre al 1.618.

También, en la letra de la canción, menciona en repetidas ocasiones la palabra espiral (¿acaso la de Fibonacci?), y cierra repitiendo 4 veces:

Sipral out, Keep going (Espiral, sigue adelante), haciendo claramente alusión a la espiral de Fibonacci.

Coincidencias? Jajaja De ninguna manera.

10.- Reflection. No ha sido una, ni dos veces. Desde que escuché por primera vez este disco, al escuchar este tema no puedo evitar recordar a Dead Can Dance. Los primeros minutos del tema pareciera que se trata de los australianos y no de Tool. El uso de la tabla hindú y de otras percusiones orientales proporciona un aire de misticismo sublime, en el que el protagonista se cuestiona su existencia, su conexión con el cosmos, y su necesidad de desprenderse del ego para alcanzar un plano superior. Viajada, introspectiva, y densa.

11.- Triad. Similar al tema anterior, esta pieza tiene en sus primeros minutos algunos elementos de música árabe y bases rítmicas africanas.

12.- Dispositions. El que el protagonista reflexiona acerca del cambio, de la mutación espiritual. La repetición de las frases “Watch the weather change” y “Mention this to me” hacen, a pesar de su simpleza, una lírica profunda y coherente con el resto del álbum.

Disposition, Reflection y Triad, en conjunto y en ese orden, se les conoce como la santa trinidad.

13.- Faaip de Oaid. Podría traducirse al castellano como “La voz de Dios” en enoquiano, un supuesto lenguaje revelado por lo ángeles al antiguo alquimista y ocultista inglés Edward Kelley, allá por el lejano siglo XVI.

Es importante resaltar la fuerte influencia del misticismo en la banda. Dany Carey es un consumado ocultista, y férreo practicante de a Thelema, una corriente filosófica-religiosa formada por Aliester Crowley, cuya esencia podría resumirse en “haz tu voluntad”.

Así mismo, existen innumerables ejemplos, tanto en canciones, como en letras, y en símbolos plasmados en la batería y el escenario, en los que se hace referencia a la geometría sagrada, la alquimia y el ocultismo.

Están a la vista, están a la escucha, solo hay que saber observar, saber escuchar..

Faaip de Oaid es una pieza extrañamente aterradora, y adorable al mismo tiempo.

Un poco de contexto: La leyenda dice que la madrugada del 11 de septiembre de 1997, se recibió una llamada telefónica en el programa “Coast to Coast”, un popular show radiofónico, que, aunque se transmitía desde Nevada, tenía cobertura nacional.

Su conductor fue Art Bell, un locutor de fama nacional. La temática del programa giraba en torno a eventos paranormales, vida extraterrestre y temas relacionados con teorías de la conspiración.

Vaya, algo así como la mano peluda, pero en versión gabacha. Un mausancito pero güerito.

La cosa, fue que, quién llamó esa madrugada, era tipo que se escuchaba alterado, excitado, en pánico, y quién afirmaba haber trabajado en el Área 51. El fulano aseguraba tener información clasificada, de esa que en las películas ochenteras se encontraba dentro de un sobre con la leyenda TOP SECRET, y la cual, aseguraba, estaba relacionada con un supuesto plan que tenían, por una parte, las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos, y por otra, una civilización extraterrestre. Esa supuesta alianza buscaría tomar el control de la población mundial, al costo que fuera. Sin embargo, después de hablar durante algunos minutos al aire, al ir cobrando coherencia poco a poco todo lo que afirmaba, la estación dejó de transmitir durante poco más de 30 minutos a nivel nacional.

El mito dice que gobierno acudió a la estación de radio, para confiscar las cintas respaldo. Tool rescató parte de las grabaciones (algunas radioescuchas grabaron parte de la trasmisión y la banda hizo uso de las mismas para utilizarlas en esta pieza), para hacer de ellas un lienzo sobre el que plasmaron una obra experimental muy densa, cuyo resultado final fue extraordinario, pero al menos, para quién escribe estas líneas, incomprensible. No sé que trataron de decir o cual es su mensaje. Al día de hoy la disfruto mucho, pero creo que es mas debido a un gusto adquirido que a otra cosa.

4.- El orden correcto.

Anteriormente, cuando se grababa en discos de vinilo, también conocidos como LP´s, el espacio en “blanco” para grabar, se encontraba limitado a 22 minutos por lado (ya muy pujadito), lo cual representaba todo un reto, tanto para la producción, como para la casa disquera. Con la llegada del disco compacto, esa problemática desapareció.

Como dijimos anteriormente, desde la publicación del disco, los tool-fans dedicados al mundo de las matemáticas, empezaron a analizarlo. Sin embargo, cuando salió la versión en vinilo de Lateralus, (donde el orden de las canciones no es el mismo que el del disco compacto), en una entrevista, la banda comentó que aunque preferían el orden del disco compacto, el orden de la obra no es ninguno de los publicados, el del cd y el de lp. Eso provocó que la raza enloqueciera aún más, y siguieran analizando el disco, descubriendo cosas demás sorprendentes.

Lograron descubrir, aparentemente, 2 formas o secuencias, mediante las cuales, el disco, si cambian el orden de las canciones y quitamos el sonido de pausa entre canción y canción, se logra escuchar al álbum como una sola pieza completa, sin cortes, donde encajan los ritmos y los compases, sincronizados, con lógica, con coherencia musical.

La primera conocida como Lateralus Prophecy , propone la reproducción siguiendo este orden:

6,7,5,8,4,9,3,10,2,11,1,12,13

La segunda, y más aceptada, es la conocida como The Holy Gift:

6,7,5,8,47,9,13,1,12,2,11,3,10

En esta última se inicia con la pieza final (13) en el medio, con la intención de unir el comienzo (The Grudge), con el final Faaip de Oaid. A título personal no lo he escuchado todo el álbum, pero lo poco que escuché, suena sintonizado y coherente. La verdad es una obra de arte única. No he escuchado algo similar en toda mi vida. Y aclaro, no soy de esa fauna Tooliana de fans que los ven como seres superiores, ni mucho menos. Lo digo desde la objetividad.

Lateralus, más que un disco más de metal progresivo, pareciera que es la grabación del sonido de una pieza de relojería de alta gama, en el que se registra el sonido de muchísimos engranes trabajando a ritmos y compases distintos, para crear en su conjunto, algo perfecto y de una complejidad musical asombrosa.

Deseo agregar que yo disfruto el disco en youtube, ya que no lo tengo en cd ni en vinilo. Parte de la reproducción sugerida en el Holy Gift me tocó escucharla una mañana de sábado en el Tianguis Cultural del Chopo, pero no me he clavado, ni me clavaré en analizar la obra.

Yo escucho música para disfrutar, no para entenderla. Sin embargo, para aquellos que quieran investigar más al respecto, hay muchos foros en internet (principalmente en inglés), que estudian hasta el detalle más mínimo relacionado con este disco. Al grado de la obsesión.

Mejor disfrútelo y no se claven en la textura como mucho rokersillo de medio cachete.

Calificación: 9.5/10

Por último, quisiera aprovechar la ocasión para dar gracias a un conejo llamado Quick, alias de José Luis Campos, quién es un gran músico experimental, y escuchador de cosas poco ortodoxas, y tuvo a bien, allá en los primeros años de la década de los 2000´s, compartir esta obra conmigo.

Comentarios: [email protected]

Robert Plant. Un hombre muy ocupado/Concierto

Eran las 7 de la mañana del 13 de marzo de 2015. Yo estaba solo, sentado en una de las mesas del Restaurante Diana del exclusivo Hotel St. Regis, frente a una taza de café. Llevaba encima una resaca que parecían dos, y tanto el día como la noche, pintaban para largo. Ese mismo día, pero por la noche, se celebraría el primer día del Festival Vive Latino 2015.

En dicha edición, se presentaron “joyitas” de la talla de Babasónicos, La Lupita, Aterciopelados, Caifanes y Molotov.

Sin embargo, dentro de tanta paja (por no decir otra cosa), había entreverado un diamante. La asistencia era obligada para cualquier rockersillo de medio cachete.

Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, regresaba una vez más a la Ciudad de México. Esta vez, con su nueva banda, Robert Plant and the Sensational Space Shifters.

Debido a que por x o por y razón yo tenía conocimiento de que Roberto Plantas se había hospedado en dicho hotel y desayunaría muy temprano en el Restaurante Diana (que se encuentra dentro del hotel), acudí al lugar desde las 7 de la mañana con la esperanza de poder saludar a una de mis mayores influencias musicales de todos los tiempos, y aprovechar de paso, jeje, conseguir su firma en 3 portadas de cd´s de Led Zeppelin.

Llevaba conmigo, la de de su primer álbum, homónimo de la banda, así como las del Physical Graffitti y Presence, respectivamente. Las 3 de cd. Imposible intentar hacerlo con portadas de vinilo de 12 pulgadas, debido a que hubiera sido descubierto al instante. La seguridad de dicho hotel, es quizá la más estricta y cerrada de todos en los que se hospedan bandas de ese nivel. (Si no pregúntenle a Nicko McBrain cuando no le permitieron ahí mismo en el St. Regis la entrada al ser confundido con un indigente jajaja). Hizo un panchote de antología, por cierto.

Después de varias tazas de café y casi dos horas de espera, tome la decisión de que si en 10 minutos más, no aparecía Roberto en el lugar, era hora de retirarse. Ya habían bajado a desayunar algunos miembros de su banda y nada. Pasó el tiempo estipulado y pedí y pagué la cuenta dispuesto a retirarme. Para poder salir del hotel, es preciso, al salir del restaurante, recorrer un pasillo de unos 20 metros antes de llegar a la salida. Al ir recorriendo ese pasillo para irme, por fin apareció Don Roberto en camiseta blanca, pantalón de mezclilla, y unas botas vaqueras desgastadas. Caminaba hacía mi, venía solo y cargaba consigo un libro y unos lentes de aumento.

Ya chingué, me dije a mi mismo, al estar a unos pasos de él, saqué de mi saco las 3 pequeñas portadas. Al ver las portadas, y sin haberle dicho aún nada, me dijo que iba a desayunar, que si quería lo esperara y me firmaría las portadas. De momento me sentí avergonzado por haberlo importunado y también un poco estúpido, pero si ya había esperado 2 horas y tenía su palabra de que me firmaría mis portadas, me valió poquita madre, dejé mi ego a un lado y me dispuse a esperarlo. Ya no fueron dos horas de espera pero si 45 minutos más.

Todo ese tiempo yo estuve sentado en unos sillones que se encuentran al lado de un bar, sin perder nunca de vista la única entrada-salida del restaurante, por lo que cuando vi que salió (nuevamente solo), procedí a abordarlo. Desde el primer momento me impresionó la humildad de este Señor. Lo primero que me dijo al volvernos a encontrar fue que lo disculpara, pero que llevaba mucha hambre al bajar. La verdad no supe que contestarle y me pidió las portadas de los cds y ahí mismo me las firmó. Al entregármelas, le pregunté que si podíamos tomarnos una fotografía y accedió de muy buena forma. Un mesero que se dirigía al restaurante fue quién me ayudó, pues no había nada de gente en el pasillo. Después de tomarnos las fotografías, me preguntó que si qué más podía hacer por mí. Era algo surrealista para mí lo que estaba pasando. Y pues bueno, ya sobre la barra y con el brazo caliente, aproveché la oportunidad y le dije que si me firmaba unos autógrafos para mi hijo y un par de amigos me haría muy feliz, a lo que me respondió con una sonrisa: No Problem.

Debido a que no llevaba conmigo hojas de papel para que las firmara, y ambos debíamos forzosamente recorrer el pasillo que da hacía la salida, a la recepción del hotel, así como al ingreso a la zona de habitaciones, le pregunté que si no tenía problema en que pidiéramos unas hojas en la recepción para que las firmara.

Al ir recorriendo esos 20 metros aproximadamente, no supe que decirle y me quedé callado. Pasaron pocos segundos en silencio, cuando, casi al llegar a la recepción, me preguntó que porque si había estado esperándolo mientras desayunaba, ahora que estaba con él no hablaba. Solo atiné a decirle que para mí era algo increíble ir caminando prácticamente a solas con una de las leyendas más grandes del rock de toda la historia. Se me quedó viendo y respondió que no, que él solo era un hombre muy ocupado. Mientras caminábamos, tuve el atrevimiento de preguntarle qué tanto de realidad y que tanto de mito, fue un hecho que sucedió a bordo del Starship (su avión-mansión). Sin embargo, no me respondió nada, y aunque sonrió, me quedé con la impresión que le incomodó la pregunta. Ni modo, quién les manda ser tan desmadrosos jajaja.

Llegamos a la recepción y me firmó 4 hojas tamaño carta dedicadas a las personas que mencioné anteriormente. Después de hacerlo, volvió a preguntarme si podía hacer algo más por mí. Solo extendí mi mano y le dije muchas gracias.

Lo más bizarro de todo es que esas hojas las metí en un folder y duraron en mi vehículo unos días. Hasta que lo llevé a lavar y seguramente los tiraron pensando que eran basura.. JAJAJAJAJAJAJAJA.

Por azares del destino, he tenido la oportunidad de conocer (y en algunos casos conbeber) con muchas bandas de rock a nivel internacional, y puedo decir, sin lugar a dudas, que Robert Plant es el más sencillo y humilde que haya conocido. Por mucho. Hay mucho artista que se siente tocado por la mano de Dios, por decirlo de alguna forma. Algunos de bandas internacionales, pero también otros de bandas nacionales y también locales, sin embargo, solo son simples payasos con problemas de ego.

EL CONCIERTO

12 horas más tarde de haber saludado a Plant, tuve la oportunidad de escucharlo cantar en vivo. Ya lo había escuchado cuando en aquel lejano 1995, se presentó en el Palacio de los Deportes al lado de Jimmy Page. Conciertazo. Habían pasado muchos años ya, y quería constatar el estado de su voz, 30 años después. El concierto inició con Babe, I´m Gonna Leave You, una de las canciones más emblemáticas de Led Zeppelin, que sin embargo, pocos saben que es un cover de la maestra Joan Baez. Desde los primeros acordes el público se rindió ante el maestro. Me sorprendió la calidad, potencia y tesitura de su voz. A pesar de ser un hombre mayor, su calidad vocal es impecable. La banda que lo acompañó, definitivamente no son Page, Bonham, ni Jones, pero son grandes músicos. Digo, no creo que Plant se plante (jeje) en un escenario con cualquiera. El show continuó con algunos covers de blues como Fixin´to Die de Bukka White y No Place to Go de Howlin´Wolf. De Led Zeppelin cantó Black Dog, Going to California, What Is and What Should Never Be, Whole Lotta Love y, después de abandonar unos minutos el escenario, regresaron parea cerrar la noche con Rock and Roll. Un día y una noche memorable para mi Así pasó la cosa. Comentarios: [email protected]

Melvins/napalm death en concierto. Reseña

Por: Chamuco

En días pasados se llevó a cabo un concierto de las bandas Weedeater, Dark Sky Burial, Melvins y Napalm Death. La cita fue en el Lowbrow Palace, un foro que se ha convertido en todo un referente para la escena de música alternativa e independiente en la ciudad de El Paso, Texas. El costo del boleto fue de 25 dólares, una chulada si lo comparamos con los precios de acá, y más si tomamos en cuenta que es por un evento que trae 2 bandas legendarias, algo que se ve muy pocas veces.

De las primeras dos bandas no tengo nada que decir, puesto que nunca las he escuchado y mi intención fue únicamente ver a Melvins (principalmente) y a Napalm Death.

Para dar un poco de contexto a quienes no los conocen, Melvins es una banda de culto que lleva en actividad desde los años ochenta. Se les atribuye ser los inventores del Sludge Metal (un subgénero derivado del Doom Metal con influencias de Hardcore-Punk), y haber sido una influencia muy importante para el nacimiento del Grunge. Pero ojo, no es una banda de grunge. Nada que ver. Su música es compleja, a veces lenta y pesada, otras veces, rápida y agresiva, con tintes experimentales, y siempre pacheca, muy pacheca.

La banda la conforman Buzz Osbourne “King Buzzo” (guitarra y voz), Dale Crover (batería) y Steve “Shane” McDonald (bajo). En sus presentaciones en vivo usan dos bateristas, por lo que el encargado del otro set de tambores es Coady Wills.

A diferencia de aquellas bandas a quienes influenciaron y crearon lo que después conoceríamos como el Grunge, Melvins apostó por dejar inmaculada su propuesta artística y no contaminarla con elementos pop para alcanzar la fama.

Criminalmente subvaluados, su obra es buenísima por decir lo menos, y a pesar de ser poco conocidos fuera del mundillo de la música experimental o de vanguardia, lo menos que puede decirse de ellos, es que, aparte de virtuosos, su propuesta artística es única (sin parecido alguno a otra banda), y su influencia dentro de la historia de la música es innegable.

Como dato anecdótico es importante señalar que Kurt Cobain, al ser amigo de King Buzzo y gran fan de Melvins, trabajó como ayudante de la banda durante algún tiempo. Posteriormente colaboró en la producción de su icónico disco Houdini, para mí, uno de los mejores discos de los años noventa.

Regresando al concierto, llegué tarde al lugar (para variar), y Melvins ya estaba arriba del escenario.

En 1995 o 1996 tuve la oportunidad de verlos en el Festival Lollapalooza en Phoenix, Arizona, y me dejaron impactado, por lo que mis expectativas de esa noche eran enormes.

Al ingresar al lugar hay un pequeño recibidor con una barra al lado izquierdo. Está bien equipada con 3 cantineros dispuestos a calmar la sed del respetable a cambio de 6 dólares la birrita, y a 9 los pistos. Frente a la barra, dejando casi todo el espacio del recibidor, instalaron mesas con discos de vinilo y playeras de las bandas a la venta. (La nueva forma de sobrevivir de las bandas).

Al lado izquierdo del recibidor hay una gran puerta que da entrada al foro propiamente dicho. Los Melvins tocaban arriba del escenario, sobresaliendo principalmente la imagen de la cabellera inconfundible del Rey Buzzo (parecida a la de quién sufre la explosión de un boiler) y lo primero que me llamó la atención fue ver que nadie estaba grabando con su teléfono celular el concierto.

Eso me dio un buen sabor de boca. El público de esa noche era distinto al que comúnmente se ve en la mayoría de los conciertos, donde la gente idiota, sí, idiota, se distrae grabando videos pedorros, perdiéndose así la oportunidad irrepetible de disfrutar el evento, y lo peor de todo es que muchas de las veces lo hacen con el afán de presumir en redes sociales que ahí andaban de argüenderos. O.. miento? Jajaja, che raza..

Pues bien, ya estando ahí en el güateque, a diferencia de los conciertos que se celebran en el DF, o aquí en Chihuahua (pero en menor medida), donde el tratar de colarse al frente del escenario se convierte en toda una odisea y requiere el uso de técnicas parecidas a la lucha grecorromana (y lo digo literalmente), allá, por el contrario, la raza no se apasiona tanto, por lo que pude colarme hasta enfrente y sin problema alguno, en menos de 2 minutos.

Ya instalado, el simple hecho de ver tocar a una banda frente con a dos baterías pegadas entre sí (los hi-hats de una bateria están situados del lado derecho y los hi-hats de la otra están del lado izquierdo), generan lo que se conoce visualmente como efecto espejo, nos dice que no se trata de una banda común y corriente.

A pesar de no llegar desde el inició del concierto, pude presenciar la mayoría de su chou, en el que demostraron una técnica impresionante fueron respaldados por un sonido impecable que no presentó falla alguna en todo el evento.

De su repertorio puede decirse que fue bien seleccionado. Never Say You´re Sorry, Honey Bucket, Blood Witch, A History of a Bad Man, Billy Fish, Revolve y Your Blessened son algunas de canciones que dieron un pequeño repaso por su larga trayectoria con mas de 20 álbumes de estudio en su haber. La realidad de las cosas disfruté muchísimo de su presentación y cumplieron a cabalidad con mis expectativas. Extraordinaria banda. Mis respetos.

Al terminar su presentación, y mientras cambiaban las baterías e instrumentos de Melvins para dar inicio a la presentación de Napalm Death, procedí a salir afuera del lugar a fumarme un cigarrillo y esperar sin estar rodeado de tanta gente a mi alrededor. Afuera del recinto habría unas 10 o 15 personas. Algunas fumaban y conversaban entre sí, y algunas otras hablaban por teléfono.

De Napalm Death lo menos que puede decirse es que al igual que Melvins, son legendarios y su aporte al Metal es enrome. Considerados los creadores del Grindcore y influencia fundamental del Death Metal, la banda originaria de Inglaterra mezcló el hardcore-punk con el metal, obteniendo así algo extremo nunca antes escuchado. Uno de sus antiguos guitarristas Bill Steer abandonó la banda en 1989 para formar Carcass. Actualmente se encuentra conformada por Mark “Barney” Greenway (voz), Shane Embury (bajo), Mitch Harris (guitarra) y Dany Herrera (batería). Dentro de sus gracias esta la de tener la canción mas corta de toda la historia según el Libro de los Records de Guinnes, ya que You Suffer tiene una duración de 1.316 segundos de duración, jajaja. ¿Su música? Deambula entre el Grindocre y Death Metal, pero también en el Art Rock y el Avant-Garde.

Yo seguía fumando y que sobre una de las calles al lado del Lowbrow Palace se encontraba estacionado un camión de pasajeros enorme de color negro con el motor encendido, pero no me llamó la atención.

Al paso de unos minutos, al probar los amplificadores de Napalm, quienes estaban ya a punto de subir al escenario, hizo que las personas que se encontraban al exterior del lugar, ingresaran a buscar su lugar para disfrutar de la siguiente banda. Yo decidí quedarme afuera a esperar que empezara realmente la presentación, cuando vi abrirse la puerta del camión que se encontraba estacionado y descender del mismo a Mark “Barney” Greenway, con quién tuve la oportunidad de conversar por un lapso de 2 o 3 minutos ahí afuera antes de ingresar al lugar. Debo decir que Barney, aparte de sencillo, es una persona muy agradable y educada. (se anexa foto).

Una vez que se despidió e ingresó al lugar, al paso de unos minutos dio inició la presentación y decidí entrar. Al igual que con Melvins, la gente se dedicó a disfrutar del concierto sin grabarlo, muy pocos (contados) estaban bebiendo y no vi a nadie fumar. Embury es el que se ve mas cansado de todos, y sin embargo, dejó el alma sobre el escenario como los grandes. Los movimientos sobre el escenario de Barney, y su vestimenta de esa noche, me recordó el origen Anarkopunk de la banda (con gran influencia de Crass). De principio a fin, dieron catedra de lo que es la brutalidad y el metal extremo.

De su repertorio de esa noche destaca Multinational Corporations, Amoral, Social Sterility, Scum, You Suffer, Prision Without Walls, así como un cover de los grandísimos Dead Kennedys “Nazi Punks Fuck Off”. Me había tocado verlos en algún festival, pero nunca les había puesto bien atención en vivo y me llevé una grata sorpresa, al comprender, ahora sí, de que trata la banda. Así pasó.

Comentarios: [email protected]

La mujer en el rock. Segunda parte

Por: Chamuco González.

Yoko Ono. Sin duda alguna, es la artista musical más odiada en el planeta tierra. El simple hecho de escuchar su nombre, genera urticaria, asco, coraje, y en algunos casos, odio. Hágame usted el chingado favor.

Es verdad que fue la gota que derramó el vaso y adelantó la ruptura de los Beatles (que ya era casi imposible que pudieran llegar a seguir juntos, incluso desde mucho tiempo atrás de la llegada de Yoko. También es cierto que mucho de su arte es chocante y desagradable, pero arte al final de cuentas.

Como olvidar su desafortunada participación en el show de Mike Douglas, donde Lennon, al interpretar Memphis Tennesse junto a su héroe Chuck Berry (el verdadero rey del rock and roll), permitió que su mujer tomara un micrófono y emitira unos berridos dignos de lepe chiple en supermercado.

Chuck, atónito y fúrico, no supo cómo actuar ante semejante mamarrachada y decidió no detenerse y continuar tocando. En un acto de lucidez, el ingeniero de sonido desconectó el micrófono de Yoko. Una cosa espeluznante, sin embargo, creo que la culpa fue de Lennon, jajajaja.

Debemos partir que hay música arte, y música entretenimiento. No es lo mismo la música de Karlheinz Stockhausen, Gyorgy Ligeti, Iannis Xenakis (música académica) o Ghedalia Tazartes (Avant-Garde), a la de Beatles, Stones o Scorpions. Los primeros que mencioné, serán incomprensibles y posiblemente ruidos sin sentido para la mayoría de las personas, mientras que los segundos, serán de mas fácil digestión musical, siendo así mucho más probable que obtengan el gusto de la gente.

Lo mismo pasa con ella. Su arte es experimental, encasillado (si cabe la expresión), en el poco conocido y menos comprendido género llamado Avant-Garde. Que sea incomprensible para algunos no significa que no sea bueno. En gustos se rompen géneros, no?

Pues bien, resulta que la maestraza desde antes de conocer a Lennon, tenía ya una carrera artística tanto en el performance como en otras monerías. Una vez al lado de Lennon incursionó en la música, y tuvo a bien acercar la música experimental y el Avant-Garde con el rock y música popular. Que tiene discos malos? Si. Que todos los son? No, claro que no.

Con 92 años al lomo, acaba de publicar en este 2025 el álbum “Selected Recordings from Grapefruit by Yoko Ono”. Aynomás.

Algo habrá visto en ella Lennon, no cree usted? Déjese de prejuicios baratos y odios estériles, disfrute este par de álbumes, uno de ella como solista y otro de Plastic Ono Band, con John Lennon.

https://www.youtube.com/watch?v=je_0emt7bPI&list=PLpD8yubKML8y6F6hcbaWo286aQJwUUSkx

https://www.youtube.com/watch?v=DzQy-EsNfuM&list=PLiN-7mukU_REIkMJiBC7SheVd4KKSOaF4&index=2

Janis Joplin. De la bruja cósmica debo escribir un artículo completo. Sin embargo, no podía bajo ningún motivo dejarla fuera dejarla fuera. Pues bien, de Janis hay que empezar diciendo que fue la primera estrella de rock femenina. Aclaro, no es la primera mujer rockera, pero si la primera rockstar.

Perseguida por sus inseguridades, y presa de una vida insoportable en su ciudad natal, el destino la llevó a San Francisco en pleno auge del movimiento hippie, que tuvo a bien dar a luz en la intersección de las calles Haight y Ashbury. Una banda llamada de rock psicodélico llamada Big Brother and the Holding Company la adicionó y obtuvo el puesto al instante.

Su voz era muy bella y muy potente. Mucho. Su voz podía transitar desde los susurros más suaves hasta los gritos mas desgarradores y dramáticos. Una fuera de serie.

Durante muchos ha sido descrita por muchos como la única mujer blanca que puede cantar como una mujer negra, lo anterior, a manera de halago. Famosa por la cantidad de alcohol que podía llegar a ingerir la muñeca.

Era cliente asidua a un restaurante bar llamado Barney´s Beanery donde agarraba sus guarapetas, siempre en la misma mesa, con un chamaco llamado Jim Morrison. Hace algunos años, tuve la oportunidad de echarme algunas cervezas en esa mesa para honrar la memoria de ese par.

Janis, que le pegaba duro al whiskey Southern Confort, se dio cuenta que en muchas de las fotografías que le tomaban, siempre aparecía con una botella en mano de Southern. Juntó muchas de ellas y fue a hablar con la compañía para decirles que les estaba haciendo publicidad por lo que consiguió un patrocinio. Jajaja. Posiblemente sea el primer caso de un patrocinio brindado a una estrella de rock. Su participación el festival de Woodstock la catapultó al estrellato y más allá. Única. Irrepetible.

https://www.youtube.com/watch?v=SCngPse1iiI&list=RDSCngPse1iiI&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=7gsqBEPSrd0&list=RD7gsqBEPSrd0&start_radio=1

The Runaways. A mediados de los años setentas, unas adolecentes (casi niñas), formaron una banda de rock. Un productor de la época llamado Kim Fowley, vio una oportunidad de oro en ellas y se encargó de forjar su nueva propuesta musical, la cual, estaba seguro, tendría éxito.

Joan Jett, Lita Ford, Sandy West, Jackie Fox y Cherrie Currie hacían un hard rock-punk siendo todavía adolecentes. Tuvieron un éxito comercial mediano en Estados Unidos, logrando mayor penetración en Japón, donde llegaron a grabar un álbum en vivo.

La historia de Kim es la misma de muchos managers. Abusó (y robó) de muchas formas a estas adolecentes. Con el paso del tiempo las diferencias artísticas no tardaron en causar la disolución de la banda. Mientras la música de Joan Jett era más punk, la de Lita se inclinaba más al heavy metal. Cada quién hizo su carrera en solitario y ambas tuvieron mucho éxito.

Si no las conoce, píquele al enlace, hágame caso.

https://www.youtube.com/watch?v=HYxUAeEs8mE&list=RDHYxUAeEs8mE&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=_EBvXpjudf8&list=RD_EBvXpjudf8&start_radio=1

PJ Harvey. Es difícil hacer una descripción breve de esta gran artista. Su obra es vasta y prolífica. Intencionalmente, sus trabajos son completamente distintos entre si.

Deambula entre el art rock, el alternativo alternativo, rock experimental e indie rock. En el año 2013, por su aportación a la música de Inglaterra, fue nombrada por la Reina Isabel II como miembro de la orden del imperio británico. Una gran artista. https://www.youtube.com/watch?v=STxXS5lLunE&list=RDEMop0eKg-43F0Tc3mHoHJRtQ&start_radio=1

Contacto: [email protected]

La mujer en el rock. Primera Parte

Por: Chamuco González

Desde tiempos inmemorables, triste e injustamente el papel de la mujer dentro de la sociedad (machista) ha sido minimizado a grado tal, que la misma fue invisible prácticamente en todas las actividades, incluyendo las artes.

El Rock siempre fue algo “reservado” a los hombres. Siempre se trató de un “club de Toby” en el que las damas no tenían cabida. Supuestamente ellas no tenían la capacidad de crear rocanrol…. Hasta que brincó la primera aguerrida... y de ahí pal´ real. Aunque es irrelevante el orden en el cual voy a mencionar a algunas de tantas mujeres que forman parte de la historia musical y contribuyeron enormemente a la creación y evolución del rock en todas sus variantes, sirvan estas líneas a guisa de reconocimiento a su obra. La mayoría de quienes en estos días vamos a mencionar superan fácilmente a muuuuchas bandas consagradas conformadas por hombres. ¿O…miento?.

No es adulación barata, nomás lo que marca la aguja dijeran por ai.

1.- Wendy O. Williams. No sé si sea la mejor, pero si la que más me gusta. Ella entró al club de Toby (sí, ese conformado únicamente por hombres) y no llegó tocando la puerta. Entró derribándola de una patada y mentando madres. Se ganó el respeto al instante. Después de haber trabajado como mesera, cocinera y bailarina exótica, incursionó en el cine para adultos, donde en alguna de sus películas, ¡¡¡expulsó pelotas de ping-pong!!!! ¡Maestra! JAJAJA.

En el año de 1977, junto con Rod Swenson, formó la banda de heavy metal-punk The Plasmatics, (una banda de culto muy poco conocida pero muy muy grande). Sus shows incluían la explosión de un vehículo en el escenario, escopetazos a los amplificadores, la destrucción de televisores a martillazos, así como la destrucción de guitarras a motosierra. Vaya, la Wendy no se andaba con minucias. Las apariencias engañan y en el caso de la ella, no es la excepción. A pesar de que su actitud y aspecto arriba del escenario era disruptivo y transgresor, (senos al aire y peinado mohawk), en su vida privada era completamente distinta, tranquila, más en sus últimos años.

Siempre estuvo muy comprometida con las causas ambientales, el respeto a los animales (que no es lo mismo), el vegetarianismo y la alimentación saludable. Era activista, no de saliva, de acciones.

Con Plasmatics grabó discos memorables (diferentes entre sí) los cuales me parecen muy difíciles de describir con palabras. No sé qué estilo de música sea sinceramente. Es ecléctica. Algo parecido a Heavy Metal con Punk.

En 1984 Gene Simmons (Kiss), vio el potencial de la muchacha, y al ver que no salía del circuito subterráneo con los Plasmatics (obvio, lo menos que buscaban era ser igual a los demás), la convence para entrar al estudio y grabar WOW (Wendy O. Williams), su álbum debut como solista.

Cuando escuché este disco por primera vez, (gracias a mi amigo el Ingeniero Raúl Tovar), algo me llamó la atención desde el primer momento. No sonaba a Plasmatics, sonaba a Kiss. Sabía (a instancias del Inge), que el álbum había sido producido por el repugnoso de Gene, y comprendí así, porque el álbum sonaba mucho a Kiss.

Después de hurgar en la contraportada del vinilo, me llevé la sorpresa que no solo había sido producido por Gene, sino que también él grabó todas las líneas de bajo con el seudónimo de Reginald Van Helsing. Adicional a ello, también hay participaciones de Eric Carr, Ace Frehely, Paul Stanley, y Vinnie Vincent. Como que la respetaban poquito, no? Jeje.

Mi conclusión al terminar de escuchar el álbum es que WOW es un disco que suena mucho a Kiss, y que, sin ser de Kiss, es el mejor que grabó Kiss en toda esa década, jajaja. Miento? Nah!

Le guste a quien le guste. Esa es la verdad. Por ese álbum fue nominada al Grammy por la mejor interpretación femenina de rock en 1985.

En 1987 se gestó un último trabajo entre Wendy y Plasmatics. Maggots: The Record. Un álbum conceptual. La obra está basada 25 años en el futuro y narra la tragedia de una familia que, debido a la quema de petróleo y sus derivados, el planeta se encuentra en agonizando, conllevando a morir a cada uno de sus miembros en un lapso de 3 días.

En 1998, cansada de todo y de todos, Wendy decide irse a vivir al campo en compañía de Rod Swenson. Se asientan en Storrs, Connecticut, donde día a día la vida le parecía insoportable, debido a una profunda depresión que sufría. Llevaba 4 años hablando de quitarse la vida, por lo que a nadie sorprendió (mucho menos a Rod), el enterarse de que, lamentablemente, se había suicidado.

*Como dato curioso, un personaje de Mario Bros llamada Wendy O. Koopa está basado en la mera mera Reyna del Shock Rock. Lo duda? Juzgue usted mism@:

https://youtu.be/696zfH0OytM?si=I5e9Oz4YpzNfV9nA

https://youtu.be/CkLrlKveqZs?si=JAq420FUC8qlUD27

2.- Las Mary Jets. Unos de los casos más tristes e injustos que he conocido. Ni más ni menos se trata de la primera banda de rock femenina de la historia a nivel mundial. Fue una banda orgullosamente mexicana y nació en 1958 en la ciudad de México. Eran unas jovencitas de 17 y 18 años, estudiantes del Conservatorio Nacional de Música.

Originalmente llamadas como “Quinteto Frenesí”, decidieron cambiar su nombre a Las Mary Jets (ya que la mayoría se llamaban María) siguiendo el consejo de Enrique Guzmán. Según algunas entrevistas a sus integrantes, refieren que desde un inicio era casi imposible abrirse paso en la escena por la una y mil trabas que les ponían para que dejaran de tocar. (Había mucha envidia de las bandas del momento ya que no podían ejecutar sus instrumentos con la maestría y precisión con la que lo hacían estas chamacas.

Un elemento importante para mantener viva la banda fue su manager-protector-consejero-amigo llamado Cuco Valtierra. El final del grupo se dio por un coctel de circunstancias. La primera fue que la casa disquera con la que estaban en ese momento, se negó a publicar su segundo álbum debido a que nadie creería que esa música tan bien tocada la grabaron unas jovencitas. Que poquísima madre HDSPM.

La siguiente fue la muerte de su manager que era quién las mantenía unidas y les daba ánimo para no rendirse y seguir adelante.

La última fue que algunas de sus miembros tenían más interés en ser concertistas de música clásica que formar parte de una banda de rock. Les hicieron una y mil ingaderas para descarrilarlas hasta que lo lograron. Hay cosas que me reservaré porque creo que son de mal gusto publicarlas, fue muuuuuy triste y corriente lo que les hicieron a estas señoritas, grandes músicas todas ellas. También pienso que la el desconocimiento de su obra y la subvaloración de la misma por parte de aquellos pocos que la conocen es algo criminal.

https://youtu.be/Dljfp5-PqJ8?si=voEQTxW_ioqb6G6G

https://youtu.be/13wZ960tWeM?si=wVU16nBrnhQNUFx1

3.- Girlschool. Muy pocas cosas impresionaban a Lemmy Kilmister, pero estas chicas lo lograron al instante. Aún no grababan su primer álbum y éste tuvo a bien invitarlas a abrir los conciertos de Motorhead en la gira de su álbum Overkill en 1978. En 1980 publican su primer álbum Demolition, convirtiéndose así en la primera banda de Heavy Metal compuesta únicamente por mujeres, y de ahí pal´real. Su discografía abarca más de 15 discos de estudio y 3 álbumes en vivo. Bandota. P+iquele al enlace y compruébelo por usted mism@!.

https://youtu.be/BYNWo93fPG8?si=DL72linyF8Yt7RhN

https://youtu.be/WnJp-xA3lZ8?si=nv3SEaTAw3K9xomE

4.- Angela Gossow. Durante algunos años estuvo al frente de la banda sueca de Death Metal Melódico Arch Enemy, pero debido a una enfermedad en sus cuerdas vocales, tuvo que dar un paso al lado y recomendar a sus substituta Alissa White-Gluz. Este Angelito canta como demonio.

https://youtu.be/U9C2Vh1HMgc?si=utTiF4ayJWfYNK9D

Pd.- Saludos a Charlie Viz de la banda 41+1 por reportarse. Estamos pendientes.

Continuara…

Comentarios: [email protected]

El Metal en Chihuahua. Parte 3: Las Bandas

Por: Chamuco González

Antes de abordar el tema que hoy nos ocupa, es preciso señalar que los grupos que mencionaremos, son de Metal y no de Rock en general. No confundamos la magnesia con la gimnasia, vaya.

De igual forma, ofrezco una disculpa anticipada a las bandas que pudiera llegar a omitir. No fueron pocas y han pasado ya muchos años de que esto inició.